昨今、様々なハラスメントに悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

令和元年6月に労働施策総合推進法が改正され、ハラスメント相談窓口の設置等のパワハラ防止措置を講じることが企業に義務付けられました。

本記事では、パワハラの定義やパワハラ防止法についてなど詳しく解説します。

パワハラとは?

パワハラの定義

パワハラとは「パワーハラスメント」の略称です。

優越的な関係を背景とした言動・業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動・労働者の就業環境が害されるような言動、これら3つすべて満たしたものをパワハラと定義されています。

パワハラといえば、上司から部下に対してというイメージを持つ方が多いかもしれませんが、上司部下間だけに限りません。

同僚同士や部下から上司に対して行われる行為も、優越的な関係に当てはまる場合には、パワハラに該当する可能性があります。

道徳や倫理に反した嫌がらせ全般のことは、モラハラといいます。パワハラとモラハラの違いについては下記記事をご覧ください。

パワハラとモラハラの違いとは?定義や特徴・企業にできる対策を紹介

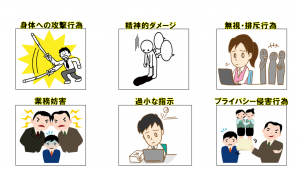

パワハラの6類型

パワハラに当たる類型としては、以下の6つが後述するパワハラ防止法で定められています。

ただし、この6類型だけがパワハラ行為というわけではなく、その他の行為でもパワハラ行為として認定されることもあるので注意しましょう。

①身体的な攻撃行為

まず、1つ目は有形力の行使と言われるもので、刑法上の暴行や傷害に該当する身体への攻撃行為です。

具体的には、部下を殴ったり蹴ったりするケースはもちろんのこと、髪をつかんだり引っ張ったりする行為もこれに当たります。

部下に向かって物を投げつける行為もパワハラになりますが、この際投げつけた物が職員の身体にぶつかるかどうかは関係ありません。

身体に直接触れなくても、被害者が脅威を感じる行為は暴行として認定されることがあります。

②精神的な攻撃

2つ目は、言葉や行動により精神的なダメージを与えようとする行為です。

刑法上の侮辱・名誉毀損・脅迫のほか、常軌を逸した暴言などがこれに当たります。

たとえば、部下にわざと恥をかかせるように他の職員の見ている前で高圧的に叱責したり、部下の人格を否定するような言葉を投げつけたりするケースが挙げられるでしょう。

業務上の注意を長時間にわたり必要以上にしつこく行ったり、オープンになっていて他の社員も閲覧できる社内のメールで蔑んだりする行為もこれに当たります。

③人間関係からの切り離し

3つ目は、いわゆる村八分と呼ばれるような無視・排斥行為です。

社内の人間関係から排除し、社内で孤立させ社員としての尊厳を毀損することです。

他の部下とは会話を交わして業務を行うのに、特定の社員とだけは一切話をしようとしないという事例が挙げられるでしょう。

出勤を認めず、自宅での研修や待機を求めたり、出社しても本来の仕事をさせずに別室に軟禁したりする行為も該当します。

勤務中は特にこうした排斥行為が無くても、職場の懇親会などに呼ばないといった不作為の行為も含まれます。

④過大要求

4つ目は、業務上必要性の低い仕事や遂行が困難な職務を強制したり、部下の仕事をわざと妨害したりすることです。

本来の業務と無関係の雑用を延々とやらせることや、まだ教えていないスキルを要する業務を与えて困惑・失敗させ、叱責することなどが挙げられます。

特に、私物の買い出しなど私用に駆り出す行為は悪質だと言えるでしょう。

こうした行為は、刑法上強要罪や威力・偽計業務妨害罪に当たりうる行為であり、部下の受ける精神的圧迫感も大きいと言えます。

⑤過少要求

5つ目は、4つ目とは反対に、社員の能力をはるかに下回る過小な指示を出したり、部下が望む業務をわざと与えなかったりする行為です。

部下が物足りなさを感じ、やる気をなくして退社させようと目論む場合などがこれに当たります。

特殊なスキルや他の社員にはない経験を持っているのに、その能力を生かせず、誰にでもできる単純作業ばかり指示されたら、部下は充実感や達成感を得られず、心理的に追い詰められてしまうかもしれません。

⑥個の侵害

6つ目は、部下に対するプライバシーの侵害行為です。

他人に知られたくない情報を勝手に他の社員に開示してしまったり、有給休暇の理由を詰問して、場合によっては却下したりする行為を指します。

また、社外における私的行為を監視したり、無断で部下の私物を撮影したりする行為も該当します。

以上のような6類型は、悪質な場合に刑法上の罪を問われうるケースもあるでしょう。

また、どれも部下の人格を踏みにじる行為であり、憲法上の私人間抗力として民事裁判で争う余地のあるものも散見されます。

こうしたパワハラを防ぐため、対策を講じる必要があることは言うまでもありません。

パワハラ防止法とは?

大企業では2020年6月から、中小企業では2022年4月から施行されたパワハラ防止法では、上記の6類型ようなパワハラに関する細かい定義を規定しました。

経営者はこうしたパワハラが社内で行われないよう、「雇用管理上必要な措置を講じること」を義務付けられたのです。

パワハラ防止法の趣旨は、法律でパワハラの基準を明確化し、パワハラ防止を企業に義務化することです。

パワハラ防止措置

具体的なパワハラ防止措置として、以下の3つが挙げられます。

1つ目は、「職場におけるパワハラに関する方針」を明らかにして、部下に対し周知徹底することです。

職員にパワハラに関する啓発を行うことにより、パワハラに対する感度が高くなり、上司もパワハラ行為に至らないよう注意するようになるでしょう。

2つ目は、パワハラに関する部下からの相談に応じ、直ちに対応できる体制を整えることです。

部下がパワハラに遭ったと感じたら、気軽に相談できるシステムを構築しなければなりません。

3つ目として、こうした相談に対して事実関係の確認と実効性のある対処を行うことが挙げられます。

特に、心理的に追い詰められた社員が辞職や入院などの状況に追い込まれないようフォローすることが欠かせません。

このような3つの措置を履行する義務を経営者は負うことになりました。

パワハラ防止は社員にも経営者にも不可欠な最優先事項

パワハラ防止法の施行によって以上のようなパワハラ防止措置が義務化され、経営者の負担が増えたように見えます。

しかし、実際にはパワハラの定義や類型が明確化したことにより、経営者も職員からの訴えに対して対処しやすくなり、自衛も容易になったと言えるでしょう。

パワハラ防止法は、上司と部下のトラブルを回避したり、パワハラ行為に対処したりする上でも、非常に有効なのです。

パワハラを防ぐには、社長の理念や経営方針を全社員で共有したり、コミュニケーションを図り風通しの良い職場環境をつくることも欠かせません。

株式会社武蔵野では、「経営計画書」と呼ばれる会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックを作成し、経営を行っています。

パワハラが起きないような方針や環境作りはもちろん、何かあった際の手引書としても、経営計画書を全従業員が活用しています。

700社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった

経営計画書の作成手順・作成フォーマットがセットになった無料のお試し資料を、ぜひこちらからダウンロードしてください。

ポストする

ポストする シェアする

シェアする LINE

LINE この記事は約3分で読めます。

この記事は約3分で読めます。