360度評価を導入する企業が増えていますが、必ずしも適切な運用ができているとは限りません。

本来の目的を理解し、適切な運用を行うことにより、効果が得られる制度です。

本記事では、360度評価の意味と目的、メリット・デメリット、手順と項目、例文・テンプレートについて解説します。

「360度評価について知りたい」と考えている経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

360度評価とは

360度評価とは、上司、同僚、部下などの評価を多角的に行う制度です。

社内の人間だけではなく、取引先や顧客の声も評価対象に含めることがあります。

上司が部下を評価する1対1の制度と異なり、立場が異なる複数の人間により、さまざまな方向性(360度)の評価を行うという特徴があります。

360度評価が普及した背景には、企業形態の変化による人事評価の見直しがあります。

年功序列から成果主義に変更した企業にとって、従来の単純な評価制度よりも、他方面から成果を判断できる360度評価のほうが適していたのでしょう。

また、スムーズに人材が育たない企業はビジネスの成長が停滞しがちです。

このような問題を解決する適切な人材育成の方法として、360度評価が普及したという側面もあります。

他にも、管理職の負担軽減という背景があります。

人員不足によって管理職の負担は重くなっており、さらに評価まで担えば過剰負担になるため、360度評価に切り替える企業が増えている状況です。

360度評価の目的

360度評価は「評価対象者を公平に評価したい」「評価対象者に公平な評価だと思ってもらいたい」という目的に沿っています。

上司だけではなく、同僚や部下からも評価されることによって、評価対象者が納得感を得やすいからです。

また、人事担当者にとっては多角的なデータによって評価対象者の特性や改善点を深く理解できるため、人材育成という目的につなげやすい制度です。

他にも、「さまざまな人が自分を評価してくれている」と評価対象者が実感することにより、会社に対するエンゲージメントの向上が期待できます。

360度評価のメリット

360度評価の主なメリットには以下があります。

- 上司が分からない部分も評価できる

- パワハラやいじめの発見につながる

- 管理者も改善点に気づける

- フィードバックによってコミュニケーションが活発になる

このようなメリットを知ることにより、自社に360度評価が合っているかどうかを判断できます。

上司だけでは分からなかった部分を評価できる

直属の上司だけが部下を評価する場合、部下の一部分だけを理解している可能性があります。

例えば、上司の前では従順な部下でも、同僚や部下の前では尊大な態度を取っているかもしれません。

そのような別の顔を上司が見抜けなければ、客観的な評価は難しいでしょう。

360度評価は上司だけではなく、同僚や部下も評価を行うため、評価対象者の多様な面を評価できます。

また、評価対象者は周りからの評価と自己評価を比較することにより、自分では気づけなかった強みや弱みを客観的に把握できます。

他者からの評価と自己評価に大きなギャップがあれば、その原因を深く考えることにより、今後の行動に活かせるというメリットがあります。

パワハラやいじめの発見につながる

360度評価によって従業員同士の関係性が見えることがあります。

例えば、同じ部署内で1人だけ不当に低い評価がつけられている場合、人間関係の問題や、いじめ、パワハラが発生している可能性があります。

そのような問題に気づけないまま従業員の退職が続けば、会社の評判が悪化したり、訴訟問題に発展したりといったリスクが考えられます。

360度評価によって、社内で起きているハラスメントが発覚し、適切な指導や改善につなげられる可能性もあるのです。

管理者も改善点に気づける

今まで部下の評価を行ってきた上司が、360度評価によって部下からの評価を受けることにより、自身の行動を客観視できるうえに改善点に気づけます。

部下からの評価を元に上司が積極的に改善しようと取り組むことで、お互いの信頼関係を築くきっかけにもなるでしょう。

フィードバックを行うことでコミュニケーションにつながる

上司と部下のコミュニケーション不足に悩んでいる企業は少なくありません。

360度評価後に上司と部下の面談の場を設け、フィードバックを行うことにより、コミュニケーションの活性化が期待できます。

例えばコミュニケーションに問題がある場合、部下は上司に遠慮して質問できず、独断で仕事を進めるしかないことで生産性が低下するといったケースがあります。

しかし、360度評価をきっかけに円滑なコミュニケーションが取れていれば、情報共有の漏れや生産性の低下を防げるでしょう。

360度評価のデメリット

360度評価にはメリットがある一方、以下のようなデメリットもあります。

- 評価に主観が入りやすい

- 上司が部下に厳しく指導しなくなる可能性がある

- 運用の手間が増える

それぞれ解説していきます。

評価に主観が入りやすい

評価に不慣れな従業員が360度評価を行うことにより、主観が入る可能性があります。

例えば、普段から親しい従業員に対しては評価が甘くなったり、逆に親しくない従業員の評価を厳しくしたりという不都合が考えられます。

主観的な評価を防ぐためには、全従業員に360度評価の目的や方法を正しく周知することが大切です。

上司が部下に適切な指導をしなくなる可能性がある

360度評価は部下も上司を評価する仕組みです。

上司が部下からの評価を気にすれば、適切な指導を避けるかもしれません。

部下に適切な指導ができない上司が増えると組織力が低下することが考えられます。

このような状況を回避するには、部下が上司を評価する際の項目数を絞ったり、上司のほうから積極的に部下とコミュニケーションを図って信頼関係を築いたりといった対策が効果的です。

たとえ厳しく指導したとしても、指導内容が部下にスムーズに伝わりやすいからです。

運用の手間が増える

360度評価は全従業員が評価する仕組みなので、評価者と被評価者の選定、評価項目の選定、従業員への周知、実施後のフィードバックなどさまざまな工数が必要です。

運用の手間が増えることにより、他業務に支障をきたす可能性が考えられます。

対処方法の一つとしてツールの導入が挙げられます。

評価内容をスムーズに分析できるツールを活用することにより、時間と手間を短縮できるでしょう。

360度評価の手順と項目

実際に360度評価を行う際の手順と項目を解説します。

360度評価の手順

360度評価の手順は以下のとおりです。

- 実施目的を明確にする

- 評価者と被評価者の選定を行う

- 評価項目を設定する

- 全従業員に周知する

- 360度評価を実施する

- 被評価者へフィードバックを行う

まずは「なぜ360度評価を導入するのか」を明確にした後、評価者と被評価者(評価される者)を決定します。

事前に従業員満足度調査を実施し、「どのような不満を抱いているのか」を洗い出したうえで360度評価の目的を定めてもよいでしょう。

次に、具体的な評価項目を設定した後、360度評価を実施する旨や評価方法について全従業員に伝達します。

360度評価は全従業員の協力が必要になるため、偏った評価を避け、意図を正しく理解してもらうことが大切です。

その後、実際に360度評価を実施し、評価結果に基づいて被評価者へのフィードバックを行います。

長所を伝える際は事実を伝える一方、改善点を伝える際は具体的なアドバイスを交えることがポイントです。

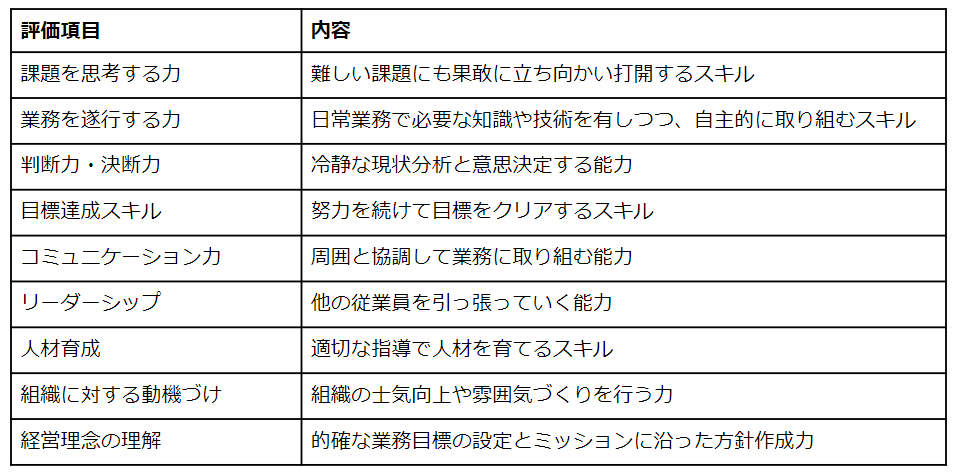

360度評価の項目

360度評価の主な項目には以下があります。

なお、質問数は多くても30問まで、回答時間は1人につき15分以内を目標にします。

質問数が多かったり、回答時間が長かったりする場合、従業員の集中力が途切れる可能性があるためです。

360度評価を導入する際のポイント

具体的な改善点を記載する

360度評価を行う際には、フィードバックだけではなく、具体的な問題点や改善策も提示するよう心がけましょう。

「このような点がよくない」というだけでは単に批判しただけなので、被評価者の気分を害すだけでなく、解決への指針が不明確になります。自身の感情を挟まず、第三者目線から客観的にコメントすることが大切です。

管理職から評価対象とする

初めて360度評価を導入する場合、はじめからすべての社員を対象とするのではなく、まずは管理職や役員を被評価者として運用するのがよいでしょう。一般社員からの率直な意見や評価に耳を傾ける良い機会となるはずです。

一般社員にとっては、上司や役員に対する評価を行うことで、自身も組織運営に携わっているという当事者意識を持つことができます。

<上司に対して>マネジメント力を評価する

上司に対して評価する際には、マネジメント力を評価対象としましょう。

マネジメント力に優れた上司は部下の動かし方や育成方法に長けており、チーム内に良い雰囲気が生まれることで成果が上がる傾向にあります。上司がしっかりとチームメンバーを見てマネジメントを行っているか、日頃から注視しましょう。

<部下に対して>スキルや仕事への熱意を評価する

上司から部下に対して評価を行う際は、スキルや仕事への熱意を評価対象としましょう。

本人はやる気があると言っていても、実際は手を抜いて仕事をしているケースもあれば、やる気がなさそうに見えても自分の責任はしっかりと果たし、チームを支えている人もいるのではないでしょうか。

部下のことを普段からよく見ることで、一見見えにくい一面もしっかりと評価の対象に加え、公平な評価を行いましょう。

360度評価のコメントの例文・テンプレート

360度評価のコメントの例文・テンプレートとして、部下を評価するケース、同僚を評価するケース、上司を評価するケースの3パターンを解説します。

それぞれ良い評価の例文とNGな例文を紹介するので参考にしてください。

部下を評価するケース

部下を評価する際の良い例文は以下です。

『具体的な売上目標(前年比20%超)を達成するために必要な販売数を検討し、逆算しながら的確な行動を取り続け、実際に目標をクリアした姿が非常に評価できる。不測の事態にも柔軟に対応できる判断力やコミュニケーション力にも秀でているため、今後も目標を掲げて仕事に取り組んでほしい』

上司が部下を評価する際は、部下の成果、意欲、スキルを基準にすることが大切です。

次にNGな例文は以下です。

『前向きな性格でとても助かっている。協調性も高いため、彼がいるだけで部署がパッと明るくなり、他の社員も笑顔が増えている気がする。これからも頑張ってほしいと思う』

具体性に欠ける主観的な例文は、改善や維持ができないためNGです。

同僚を評価するケース

同僚を評価する際の良い例文は以下です。

『営業に同行する中で、お客様の会話をさえぎらず、自然に話を引き出すスキルが素晴らしく、自分も見習いたいと感じた。実際に安定した営業成績を出していることも、同僚として意識せざるを得ない。彼の存在が仕事のモチベーションにつながっている』

同僚を評価する際は、嫉妬などの個人的な感情を排除することが大切です。

次にNGな例文は以下です。

『売上成績は良いかもしれないが、裏表が激しい性格で好きではない。入社したときから上司の懐に入ることは巧みだが、陰口も多く、信頼できる同僚ではない。持ち物の趣味も悪いので、改善してほしいと思う』

上記のような個人的な好き嫌いが含まれている例文はNGです。

上司を評価するケース

上司を評価する際の良い例文は以下です。

『結果が出なくて停滞していた時期も前向きな姿勢を高く評価してもらえたので、粘り強く仕事に取り組むことができた。ミスをしたときも感情的に怒るのではなく、一緒に改善策を考えようという姿勢で接してもらえたため、必ず挽回しようと思いながら業務に取り組めている』

部下が上司を評価する際は、上司のマネジメントスキルを中心に評価することが大切です。

次にNGな例文は以下です。

『たしかに仕事ができる上司かもしれないが、お客さんからの信頼は薄いと思う。部下がミスしてもカバーしてもらえない。何度も同じことを言うのもやめてほしい』

このように否定的な意見ばかりの例文はNGです。

360度評価の導入は目的やルールを定めることが大切

360度評価とは、上司、同僚、部下などの評価をさまざまな方向性から行う制度です。

「評価対象者の公平な評価」「人材育成」「従業員エンゲージメントの向上」といった目的があります。

また主なメリットとして、「上司が分からない部分の評価」「パワハラやいじめの発見」「管理者側の改善点」「フィードバックによる円滑なコミュニケーション」などがあります。

社員の評価を行う評価制度は、企業の根幹をなす重要な制度です。自社への導入を検討されている場合には、慎重に進めましょう。

株式会社武蔵野では、社員のモチベーションを上げる評価制度の仕組みを取り入れています。そのための道具として「経営計画書」の存在は欠かせません。

経営計画書には、会社の数字・方針・スケジュールはもちろん、「人事評価に関する方針」を記載することで、全従業員が評価制度を理解しています。

18年連続増収の武蔵野の経営ノウハウが詰まったお試し資料を、ぜひこちらからダウンロードしてください。

ポストする

ポストする シェアする

シェアする LINE

LINE この記事は約3分で読めます。

この記事は約3分で読めます。