中小企業の経営者は一人何役もこなさざるを得ず、人材育成や資金管理など日々の苦労が絶えない。課題解決を指南する情報はたくさんあれども、それで悩みが解消できるのか不安も拭えない。現場目線のコンサルティングで数多くの中小企業を成長へと導いてきた武蔵野のメソッドは“経営計画の見える化”。時間をかけてじわじわと効果を発揮するだけに、考え方の理解が欠かせない。まずは本シリーズで学びを深めたい。

第2回会社の行き先は

具体的な数字で表現する

経営は逆算、まずは経常利益を“テキトー”に決める

企業の経営を安定させるため、社員を養っていくために最も大事なものは何でしょうか。それは数字です。自社の状況を客観的に把握するには、目標や財務状況を数字に落とし込んで理解する必要があります。にもかかわらず、数字に強い社長は驚くほど少ない。経営者は、もっと会社の現状や行き先を具体的な数字で表現することを意識しなければなりません。

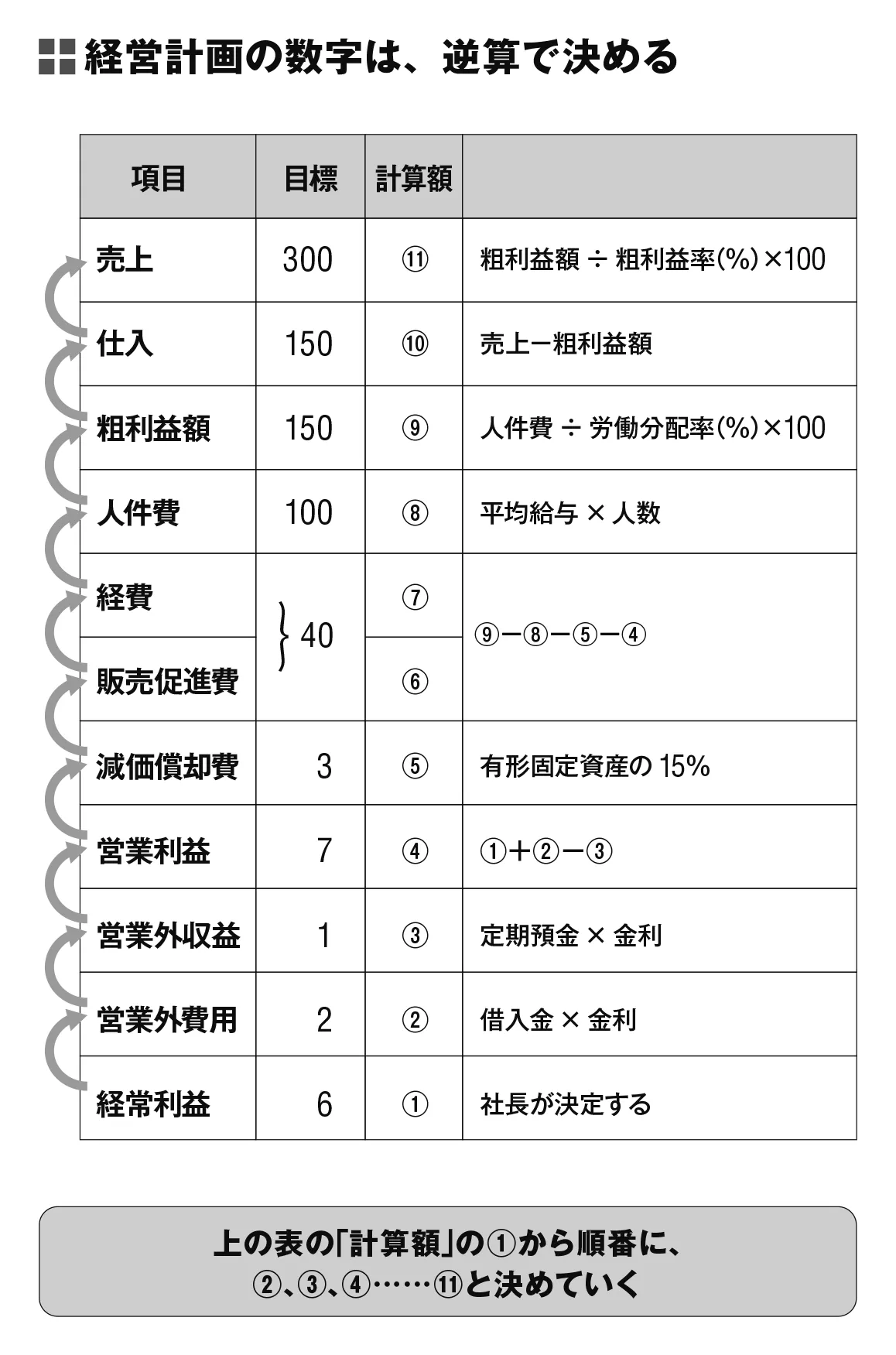

武蔵野では、経営計画書を作成する際に、まず目標の数字を決めることからスタートします。目標を決める際のポイントは、まず目標を決めてから、その目標を達成するための手段を逆算するということです。今すでにある手段を基準にして目標を決めてはいけません。

逆算する際には、経常利益の目標を一番先に決定します。最初に経常利益を決め、そこから損益計算書を順番に遡って必要な売上を割り出します。多くの社長は最初に売上の目標を決めようとしますが、それは間違いです。もし売上目標を対前年比10%増などと設定し、その売上目標に基づいて仕入れや粗利益、経費などを計算していくと、利益額を見積もるのが難しくなってしまうためです。

では、経常利益の数字はどう決めれば良いのか。初めは“テキトー”で問題ありません。根拠も正当性も必要なく、社長自身が欲しい額を決めれば、それが経常利益の目標額になります。動き出してみて不都合が生じたら修正すればよいのです。

中小企業は事業領域が狭く深い方が利益は出やすい

利益計画が決まったら、事業戦略を検討します。第一に意識するべきは「数の論理」です。お客さまの数を増やすのが原則であると考えます。基本的にお客さま単価は上がりません。単純に考えて、3人家族の人に10人分の商品を買ってもらおうとするのは現実的ではないでしょう。つまり、ライバル会社のお客さまを奪い取ってシェアを広げるのが基本的な戦略となります。

企業の利益はシェアに正比例します。大量生産によるコスト低下だけでなく、価格設定力やブランド力にも影響するためです。シェア拡大は「ランチェスターの法則」の第1法則「弱者の戦略」(下記)に則って進めます。

- (1)単品ビジネスなら「2位に3倍の差」

- (2)2社間競争(一騎打ち)なら「2位に3倍の差」

- (3)複数の製品カテゴリーを扱うなら「2位に約1.7倍の差」

- (4)3社以上の競争なら「2位に約1.7倍の差」

弱者の戦略に則ると、2位との差が十分に開くまで戦力を増強し続けなければならないことになります。そう考えると、中小企業は、自社の企業規模に見合うサイズの小さなマーケットで戦うべきだと考えられます。

効率的にシェアを広げるにはターゲットも絞るべきでしょう。中小企業では、事業領域が狭く深い方が利益は出やすい。事業領域がシンプルだと、人が育ちやすいという側面もあります。

ターゲット、つまり「どの商品を、誰に売るのか」について考えてみます。

例えば、あなたの会社が売価120円の商品Aと商品Bを扱っているとします。商品Aは仕入れ40円・粗利益80円、商品Bは仕入れ80円・粗利益40円です。商品Aを10個、商品Bを20個売れば、売上3600円、仕入れ2000円、粗利益1600円となります。ここでもし、商品構成の数量を見直し、商品Aを20個に増やして商品Bを10個に減らすとどうなるでしょうか。

計算すると、売上は同額ですが、粗利益が2000円に増えることになります。商品構成や事業構成を見直せば、粗利益額が変えられるということです。そこまで計算した上で、社長が自らターゲットを決めていく必要があります。

今日すべきことを明確にするために5年後の目標を決める

経営には長期的な視点も大事です。多くの中小企業の社長を見ていると、現状の延長線で物事を考える傾向が強いように感じます。ですが、先のことを考える時に、「今と同じやり方」「今と同じ考え方」「今と同じ人」では現状維持が精一杯でしょう。変化の激しい時代にあって、現状維持は後退に等しい状態と言えます。

武蔵野では、経営を着実に前進させるために、5年先を見据えた「長期事業構想書」を作っています。この中でポイントになっているのは、5年で2倍の売上目標です。年率に換算すると15%の売上増となり、現業を頑張っているだけでは達成が困難な数字と言えます。

つまり、目標を達成するには、今までやっていないことを手掛けなければならない。新規事業を始める、IT化を進めて業務を効率化する、商圏を開拓する、好調な部門に人材を投入する、M&A(企業の合併・買収)をする、不採算部門から撤退する、社員教育に力を入れる…。何らかのチャレンジが必要だということです。

こういう目標を立てると、社員は口を揃えて「無理です」と言います。武蔵野が高い目標を掲げるのは、社員に「無理です」という言葉の裏にある心理を認識させるためでもあります。社員の「無理です」は「チャレンジしたくない」と同義です。社長に向かって「チャレンジしたくない」とは言えないので「無理です」と言っているのに過ぎません。

では、なぜ社員は新しいことにチャレンジしたくないのか。それは、今と同じままの方がラクだからです。多くの人は、変化を嫌い、現状維持を好みます。この状態を打破するために、高い目標を掲げる必要があるのです。

武蔵野では「経営サポート事業部」が、成長の牽引役を担っています。実は、この経営サポート事業部は、苦し紛れに作られた部門でした。5年で2倍の売上目標を掲げた結果、チャレンジせざるを得なくなり、この部門の誕生に至ったのです。

目標を数字に落とし込むと、その数字を達成するために何をすべきかが見えてきます。自社の現時点での実力も明確になります。長期計画は、自社の未来の姿を描くものではありません。目標を達成するには「今日何をすべきか」を決定するためにあるのです。