中小企業の経営者は一人何役もこなさざるを得ず、人材育成や資金管理など日々の苦労が絶えない。課題解決を指南する情報はたくさんあれども、それで悩みが解消できるのか不安も拭えない。現場目線のコンサルティングで数多くの中小企業を成長へと導いてきた武蔵野のメソッドは“経営計画の見える化”。時間をかけてじわじわと効果を発揮するだけに、考え方の理解が欠かせない。まずは本シリーズで学びを深めたい。

第1回まずは社長が

自分自身の覚悟を示す

社長は社員に「無理を承知で」お願いする

「社員が言うことを聞かない」「社長の思いが伝わらない」というのはよく耳にする話です。経営者はどうすればこの問題を解決できるのか。武蔵野の「経営計画書」に、そのヒントがあります。

武蔵野では経営計画書の中に、社長のあるべき姿勢を記しています。経営計画書には、社員のあるべき姿勢を書いても意味がありません。そんなことを書いても社員は言うことを聞かないでしょう。書くべきは、社長の決意と責任の所在です。

武蔵野の経営計画書の中には、社員に向けて「無理を承知で、皆さんに協力をお願いします」という1文があります。「社員に無理をお願いする」という意味ではなく「社長が無理を承知で頑張るので、協力をお願いします」という意味です。

社員の多くは結婚し、子供を持ちます。子供が育てば必要な生活費が増えます。給料が増えなければ生活は苦しくなる一方です。社員の生活を楽にするには給料を上げる必要がある。とはいえ、売上が上がらなければ給料を上げることはできません。

つまり、社長は、社員の家族や家庭を守るために、無理を承知で、今より上を目指さなければならない存在だということです。まず社長が自分自身の覚悟を示すことで、初めて社員に協力をお願いできる状態になるのです。

社員教育の始まりは「強制」、自主性はいずれ身につく

経営計画書は、立派な会社を作るための道具です。ただ、いくら道具が良くても使われなければ意味がありません。武蔵野では、経営計画書をフルに活用するためのさまざまな社員教育を行っています。武蔵野の年間の教育費は実に1億円以上にも上ります。

人の成長なくして会社の成長はありえません。とはいえ、人を育てるのは難しい。自発的に勉強をする人はそうそういないからです。そうした当たり前の現実を踏まえ、武蔵野における教育は「全員に強制」を基本としています。多くの人は、強制され、やらされる過程で勉強する意味に気づき、自主性を身につけていくものという考え方です。

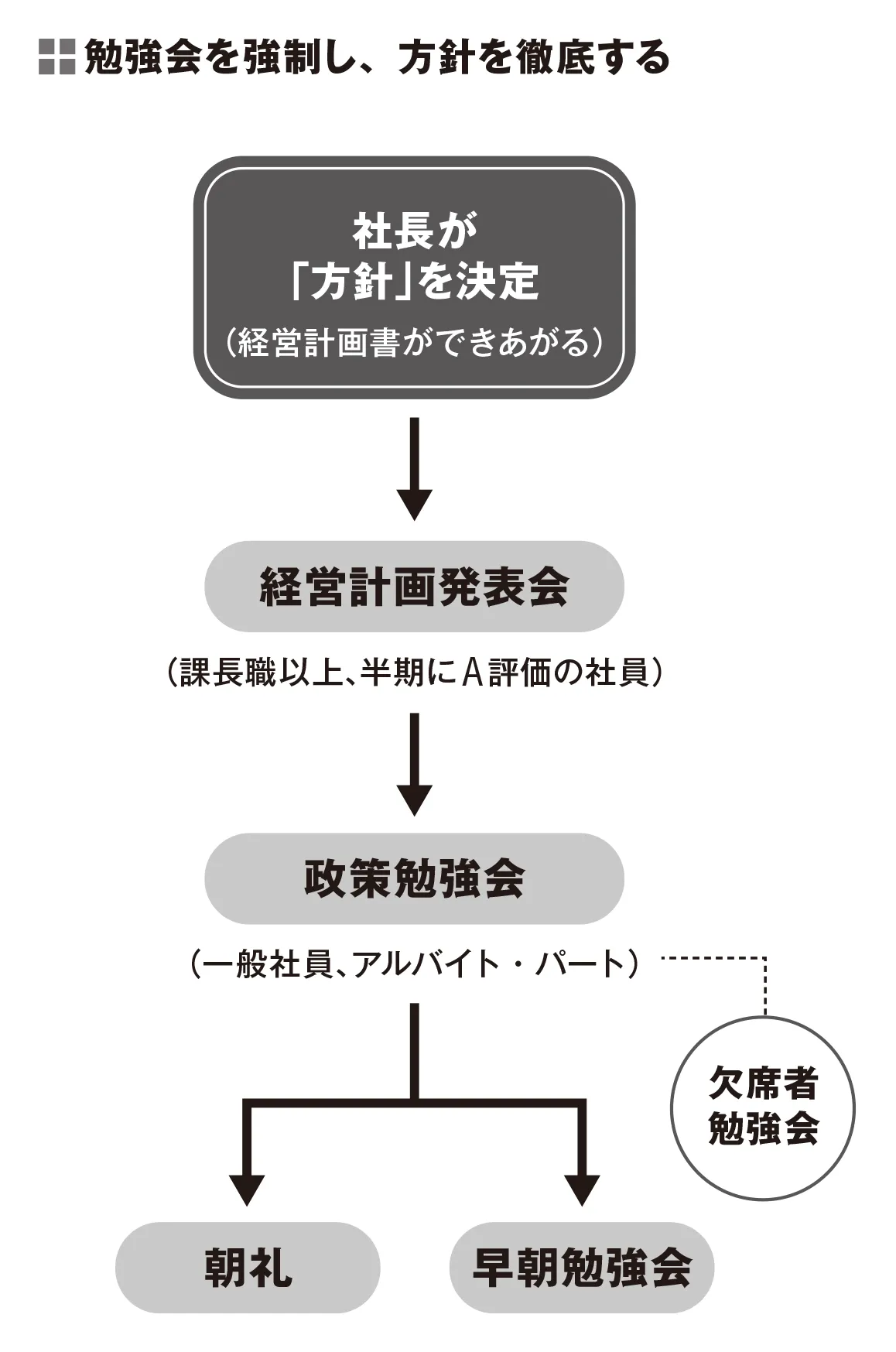

武蔵野で実施する研修や勉強会にはいろいろなものがあります。最も重要なのは、年に1回開催する「経営計画発表会」。発表会の現場にリアルで参加するのは、課長職以上と、直近の期に高評価を得た一部の社員のみですが、発表会の模様を収録したビデオ勉強会には全社員が参加します。

半期に1回(年に2回)開催しているのが、アルバイトやパートを含めた全従業員に方針を発表する「政策勉強会」です。2部構成で、前半に各種さまざまな表彰を行い、後半に社長が経営方針や会社の目指すべき方向性を説明します。

武蔵野の教育は強制が基本とはいえ、それだけではないのもポイントです。強制ばかりしていては、社員が逃げてしまいます。参加自由の「早朝勉強会」には、ちゃんと見返りもあります。出席回数をポイントにして取得ポイントを評価に反映し、評価が上がればそれだけ多くの賞与がもらえる仕組みです。勉強会に1回参加するごとに、500円の手当も支給しています。

さらに、残業時間に当たる研修等に参加した社員には残業代も支給しています。中には残業代がもらえるから参加しているだけで、ぼーっとしている社員もいます。それでも「毛穴から入るだけでもいいか」くらいの気持ちで割り切って、いずれ自主性が身につくことに期待し、根負けせずに続けることが大切です。

成長を促すさまざまな仕掛けづくり

いくら研修や勉強会を実施したところで、ただ一方的にこちらから伝えるだけではなかなか変化は起きません。武蔵野ではさまざまな仕掛けで、社員の変化や成長を促しています。

例えば、朝礼では経営計画書の方針を読ませています。これも強制で、社員が楽をしようとして短い項目を読み始めたりしないよう、どの項目を読むかもあらかじめ指定する徹底ぶりです。

早朝勉強会では、「教える時間」の他に「育てる時間」を設けています。計1時間のうち、開始から45分間は教える時間として、会社の方針や用語の解説を行います。残りの15分の時間で、その日に解説した方針や用語について、一人ずつコメントを発表してもらっています。

こういう取り組みをしても「とても勉強になりました」などと、建前でのコメントしか出てこない場合があります。始めのうちは、建前でもいいし、極端に言えばウソでも問題ありません。たいていの人は、建前やウソを言っていつまでも実行しないでいると、「このままではまずい」と思うようになり、いずれ変わり始めるからです。

朝礼や早朝勉強会で学んだ内容が理解されているかを確認するために、「穴抜きテスト」を実施することもあります。答案用紙に経営計画書にある方針を記載し、文言の一部を空欄にしたものです。

このテストでのポイントは、解答し終えたら、答案用紙を隣(あるいは前後)の人と交換させた上で答えを発表させるということです。なぜ答案用紙を交換させるのかというと、答えが間違えていても、間違えたのは自分ではないと思えば恥ずかしくないからです。

こうしたちょっとした仕掛けを教育の中にちりばめていくことで、社員の変化や成長を持続させられるようになります。